亀岡八幡宮

(かめおかはちまんぐう)

益子町

益子焼の店が並ぶ益子のメインストリートから車を10分ほど走らせたところにたくさんの亀の石像で有名な亀岡八幡宮が鎮座しています。

国道沿いに建つ朱塗りの一之鳥居に立って見る薄暗い参道は先が見えず、いったいどれだけ長く続いているのか想像を掻き立てられます。

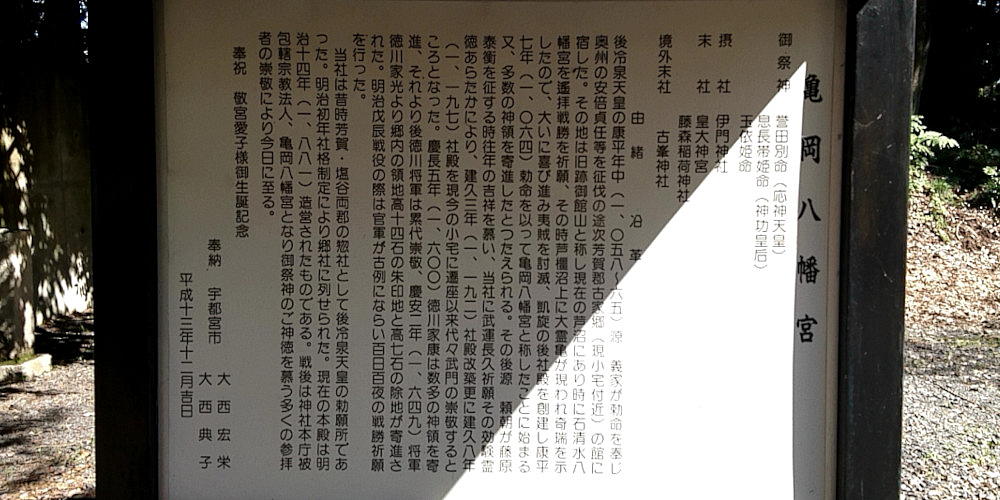

ご由緒

康平七年(1064年)源義家が夷賊を討滅し凱旋した後社殿を創建し勅命を以って亀岡八幡宮と称したことに始まり多数の神領を寄進したとつたえられる。その後源頼朝が藤原泰衡を征する時、建久三年(1192年)に社殿を改築し、更に建久八年(1197年)社殿を現今の小宅に遷座したとされる。(参照:境内由緒沿革案内板)

ご祭神

主祭神

誉田別尊(ほんだわけのみこと)

仲彦天皇(仲哀天皇)の第四皇子で母は息長帯姫命(神功皇后)。

武運の神という一面から源氏が氏神とした八幡神としても知られ全国の八幡宮(八幡神社)に祀られている。

配神

息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)

玉依姫命(たまよりひめのみこと)

ご神徳(ご利益)

景色

参道

まるで異世界へ吸い込まれるような一之鳥居から望む参道の景色です。

一之鳥居から少し歩くと低い石段があり、それを過ぎると二之鳥居です。

二の鳥居を過ぎてもまだ参道はずっと奥まで続いています。

長い長い参道を歩き終え最後の石段に辿り着きました。

これを上ると拝殿が見えてきます。

石鳥居

参道を抜け拝殿前の最後の石鳥居です。

鬱蒼とした森の中の長い参道を振り返って、ここまで歩いてきた距離を実感しました。

手水舎

三之鳥居手前にある手水舎です。

手水岩の左右だけでなくその上にも小さな亀がいました。

拝殿

杜に囲まれた拝殿です。ここでも石畳の両サイドに亀の石像が並びます。

ここには普通の亀だけでなくワニガメやウミガメの石像も奉納されていました。

本殿

亀の石像(なで亀)

参道の中腹、二之鳥居をくぐり石段を上がった少し先に鎮座する亀の石像は「なで亀」と呼ばれ、自分の体の悪い部分にあたる場所を撫でると調子が良くなるといわれています。

それ以外にも境内にはたくさんの亀の石像が鎮座し参拝者にパワーを与えてくれます。

縁結びの木

三之鳥居や手水舎がある石段手前の境内には御神木である百日紅と桜の木があります。

縁結びの木ということでハート形のライトなどが飾られています。

だいたら坊の腰掛石

境内の木に囲まれた一角にはだいたら坊(だいたらぼっち)が腰かけたといわれる石があります。

ただ、巨人と伝わるだいたら坊が座るには少し小さいような気もします…。

境内社

拝殿の奥には豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)をお祀りする伊門神社と天照皇大御神(あまてらすおおみかみ)をお祀りする皇大神宮があります。

小宅古墳群

小宅古墳群は長い間篠竹に覆われていた古墳群を2016年に春の花が楽しめる新たな名所として整備したものです。

県指定文化財を含む古墳群が春になるとたくさんの菜の花と桜に覆われます。

さいごに

木々が鬱蒼と生い茂る長い参道を歩いているとまるで別の時代を歩いているような不思議な感覚になり、はるか昔からそこにあったのであろう木々を見上げるとその土地にあるパワーをもらっているような感覚を覚えるとても有意義な時間でした。

拝殿すぐ手前の三之鳥居まで車で行くことができますが、可能であれば是非一之鳥居横にある駐車場に車を停め参道を最初から最後まで歩いて参拝されることをお勧めします。

古の世界の景色を感じることができるかもしれません。

アクセス

住所

栃木県芳賀郡益子町小宅1369-1

電話番号

0285-72-9776

駐車場

あり

最寄り駅

真岡鐡道:七井駅から3.2㎞